Geschichte der Synagoge I: Vom Gotteshaus zur Ruine

Kleiner Hinweis auf den historischen Ort. Thora-Rollen. Die Gedenkstätte nach dem 8. Mai 2025.

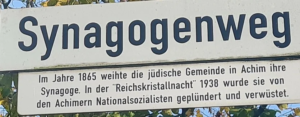

Drei Mauern aus Basaltsteinen, ein Ziegelstein mit einem zerbrochenen Davidsstern und eine Gedenktafel erinnern an das einstige jüdische Gotteshaus in Achim . In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde die Synagoge von einem braunen Mob zerstört. In diesem ersten von zwei Teilen geht es um den Bau und die Ausstattung der Achimer Synagoge sowie um ihre Zerstörung und den Verkauf in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.

Zweimal im Jahr erwacht der unscheinbare kleine Platz am Synagogenweg/Ecke Anspacherstraße zum Leben. Dann versammeln sich viele Achimerinnen und Achimer dort, wo früher die Synagoge stand. Am 27. Januar erinnern sie an die Befreiung des Vernichtungslagers in Auschwitz, und am 9. November gedenken sie der Gräueltaten in der Reichspogromnacht.

Die jüdische Gemeinde errichtet eine Synagoge

Achim hatte einst eine jüdische Gemeinde mit einer eigenen Synagoge. Das ist ein Gebäude, das der Versammlung, dem gemeinsamen Gottesdienst und oft auch als Lehrhaus und als Ort für soziale und kulturelle Veranstaltungen dient. Der Synagogenbezirk Achim wurde 1844 gebildet und Alexander Seligmann zum Gemeindebeamten ernannt. Er war zugleich Vorbeter, Religionslehrer und Schächter, also ritueller Schlachter. Zu dieser Zeit umfasste die Gemeinde sechs Familien mit insgesamt 35 Personen, und es begann ein geregeltes Gemeindeleben.

In den 1860er Jahren war die Gemeinde auf zehn jüdische Familien angewachsen, und eine eigene Synagoge

und ein Friedhof wurden angelegt. Für einen jüdischen Gottesdienst waren damals mindestens zehn im religiösen Sinne mündige Männer jüdischen Glaubens vorgeschrieben. Möglich wurde der Bau durch eine Spende von Elias Moses Alexander. Die Familie Alexander lebte als älteste jüdische Familie seit 1746 in Achim. Die Synagoge befand sich auf seinem Grundstück an der Obernstraße und bekam die Hausnummer 265 b.

Auf dem Grundstück von Elias Moses Alexander

Über das Baujahr der Synagoge gibt es unterschiedliche Angaben. Im „Historischen Handbuch der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen und Bremen“ wird als Baujahr 1864 genannt. Im Verdener Kreisarchiv befindet sich die „Achimer Häuserliste bis etwa 1946“. Darin heißt es: „1865 – Ein Nebengebäude der Alexanderschen Stelle wird zur Synagoge ausgebaut.“ In einem Schreiben der Entschädigungsbehörde vom 17.1.1955 heißt es, die Ermittlung des Baujahres sei nicht möglich gewesen und deshalb wurde das „Baujahr 1890 zugrunde gelegt“. Am 27.9.1957 schrieb hingegen die Stadt Achim: „Das genaue Baujahr der Synagoge konnte (auch durch Nachfrage bei älteren Achimer Bürgern) nicht festgestellt werden. Festgestellt wurde jedoch, dass die Synagoge vor mehr als 80 Jahren erbaut sein muss.“

Ein Fachwerkgebäude mit Empore

Das Gotteshaus wurde inoffiziell „Scheune mit Synagoge“ genannt. Auch wenn das Gotteshaus von außen eher unscheinbar gewesen sein soll, so zeugte es doch vom Selbstbewusstsein der Gemeinde, die ein sichtbarer Teil der Gesellschaft sein wollte. In dieser Zeit kamen immer mehr jüdische Familien nach Achim, und jüdisches Leben wurde zu einem Teil der Stadt. Bis 1875 wuchs die Gemeinde auf 67 Personen. Im Jahr 1913 waren 70 von 3682 Einwohner Achims jüdischen Glaubens. Das entsprach zwei Prozent der Bevölkerung, weit mehr als im Durchschnitt des Deutschen Reiches.

Die Synagoge befand sich in einem Fachwerkgebäude und war 16,40 m lang, 8,50 m breit und 3,90 m hoch. Das ergibt eine Fläche von etwa 140 m² und einen umbauten Raum von 540 m³. Die Höhe des Gebäudes spricht dafür, dass es eine Empore für die Frauen gab.

Über die Einrichtung und die Ausstattung der Achimer Synagoge gibt es keine Informationen. Im Rahmen der Wiedergutmachung in den 50er Jahren wurde jedoch vom Niedersächsischen Innenministerium „die Mindestausstattung zugrunde gelegt, die auch die kleinste Gemeinde gehabt haben muss“, um einen Gottesdienst abhalten zu können. Für die Zahl der Synagogenplätze wurden die Maße des Raumes und die üblichen Maße je Platz (1 m x 0,75 m) berechnet. Danach gab es in Achim 64 Sitze mit Pulten für Männer, 24 Sitze für Frauen auf der Empore, einen Thoraschrein mit zusätzlichem Altaraufbau, ein Podium mit Vorbeterpult und Sitzbank sowie einen Kronleuchter und Wandbeleuchtungen.

Dazu verfügte jede Gemeinde über Kultgegenstände. Besonders wichtig waren die Thora-Rollen. In Achim soll es drei solcher jüdischen Bibeln gegeben haben. Auf einer Thora-Rolle sind die fünf Bücher Mose in hebräischer Schrift von Hand und mit Tinte aufgeschrieben. Bei jedem Gottesdienst wird daraus vorgelesen. Dazu gab es Thoraschmuck und ein Megillah-Ester (hebräisches Buch der Bibel).

Außerdem gehörten zur üblichen Ausstattung zwei Altarleuchter, eine ewige Lampe, ein Chanukkah-Leuchter, ein Weinbecher, ein Schofar-Horn (orientalisches Blasinstrument), ein Trauhimmel und Behänge.

Ausgrenzung, Boykottmaßnahmen und antisemitische Gewalt

Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde waren seit vielen Jahren in Achim vielfältig engagiert, z.B. in der Deutschen Demokratischen Partei (DDP), in Sport- und Schützenvereinen und in der Ortsfeuerwehr. Paul Alexander war in den 20er Jahren Synagogenvorsteher.

Die antisemitische und völkische NSDAP wurde 1919 in München gegründet und entwickelte sich schnell von einer politischen Sekte zu einer „Bewegung“. So gab es in den 20er Jahren auch in Achim erste antisemitische Übergriffe: 1924 wurde das Kriegerdenkmal auf dem jüdischen Friedhof mit Hakenkreuzen beschmiert. In diesem Jahr wurde in Achim die erste NSDAP-Ortsgruppe im Landkreis Verden gegründet, deren Mitglieder wenig später durch den Ort zogen und dabei antisemitische Lieder sangen. 1928 lebten noch 10 jüdische Familien mit 61 Personen in Achim.

Anfang der 30er Jahre begann die wirtschaftliche und gesellschaftliche Ausgrenzung der Menschen jüdisches Glaubens. Zu dieser Zeit war der Kaufmann Siegfried Heilbronn Vorsteher und Rechnungsführer der Synagogengemeinde. 1932 überschrieb die Familie Alexander der Gemeinde schließlich die Synagoge.

Achims Wirtschaft wird „judenfrei“

Am 31.1.1933, dem Tag der Ernennung von Adolf Hitler zum Reichskanzler, organisierten die Nationalsozialisten in Achim einen Fackelzug. Wenig später kam es seitens der NSDAP-Ortsgruppe Achim zu antisemitischer Gewalt und zu gezielten Boykott-Maßnahmen gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger. Die Nationalsozialisten hatten am 1.4.1933 aufgerufen zum landesweiten Boykott jüdischer Geschäfte, Warenhäuser, Banken, Arztpraxen, Rechtsanwalts- und Notarkanzleien. Das führte dazu, dass in Achim jüdische Geschäfte schließen mussten und die Eigentümer den Ort verließen. So verringerte sich die Zahl der Menschen jüdischen Glaubens im Jahr 1933 auf 33 Personen.

Bei der Neuwahl der Gemeindevertretung am 12.3.1933 wurde die NSDAP im Kreis Verden stärkste Fraktion. In Achim bekam die NSDAP sogar fast 50 Prozent der Stimmen, und es wurde „Judenliteratur“ verbrannt. In den Folgejahren wurde der jüdische Religionsunterricht zunehmend erschwert und 1936 aus den öffentlichen Schulen verbannt.

Als erster Achimer Jude wanderte 1934 Kurt Heilbronn, der jüngere Sohn des Textilhändlers, nach England aus. 1937 verkaufte der Vater sein Geschäft und flüchtete mit seiner Familie in die USA. Mitte des Jahres 1938 war Achims Wirtschaft „judenfrei“.

Zerstört, entweiht und zerhackt

1938 organisierte das NS-Regime eine neue Phase der Gewalt gegen Jüdinnen und Juden im Deutschen Reich. Das Attentat am 7. November 1938 auf den Legationsrat der deutschen Botschaft in Paris, Ernst vom Rath, durch einen 17-jährigen polnischen Juden wurde zum Anlass für ein gegen die Juden gerichtetes Pogrom genommen, einen staatlich angeordneten Terror bisher nicht gekannten Ausmaßes. Die Pogrome markierten den Übergang von der Diskriminierung hin zur systematischen Vertreibung. Während der Novemberpogrome wurden im Deutschen Reich etwa 1400 Synagogen, Betstuben und sonstige Versammlungsräume jüdischer Menschen zerstört.

Die Synagoge in Achim wurde in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November geschändet und verwüstet. Die Seitentüren und die Einrichtung wurden mit Brecheisen, Beilen und Äxten komplett zerstört. Das Mobiliar wurde zerhackt und als Brennholz mitgenommen. Die Synagoge selbst wurde nicht abgefackelt, weil sich neben der Synagoge ein Lagerschuppen mit Teerprodukten, Ölen und Fetten befand. Der Besitzer des benachbarten Gebäudes „Gieschen’s Hotel“ hatte Sorge, dass ein Feuer die gesamte Nachbarschaft gefährden könnte. Über die Vorgänge berichtete das Achimer Kreisblatt am Folgetag in einer an Schärfe und Diskriminierung kaum zu übertreffenden Weise:

„Vor der hiesigen Synagoge hatte sich eine empörte Menge angesammelt. In wenigen Augenblicken war dies verfluchte Symbol Jehovas, das Prinzip des ewigen Bösen zerstört. Es wäre wahrscheinlich in Flammen aufgegangen, wenn nicht für die unmittelbar angrenzenden Häuser Gefahr bestanden hätte. Von dem flammenden Zorn unserer Achimer Volksgenossen erhält man ein Bild, wenn man die Überreste dieses schmierigen Judentempels sieht: Es blieb buchstäblich kein Stück aufeinander.“

Der spätere Eigentümer Friedrich Wilhelm Braun gab am 15.8.1953 bei einem Ortstermin mit einem Gutachter an, dass die Synagoge „in der Kristallnacht der Zerstörung durch Feuer entgangen, aber schwer beschädigt worden war, das Dach teilweise durch Steinwurf, Fenster und Türen durch Axtschläge“. Er selbst hatte sein Wohnhaus direkt hinter der Synagoge und war Augenzeuge, wie in den Gerichtsprotokollen zu lesen ist.

Verkauf von Grundstück mit Ruine

Am 16.1.1939 verkaufte die Synagogengemeinde das Grundstück samt Ruine für 1200 Reichsmark an den Achimer Kaufmann F. W. Braun. Der Kaufvertrag wurde in Verden beim Notar Ernst Vogel von Carl Anspacher als Vorsitzender der Synagogengemeinde Achim unterzeichnet. Darin heißt es: „Der Grundbesitz wird so verkauft, wie er sich zur Zeit befindet.“ Am 30.9.1939 wurde F. W. Braun als Eigentümer ins Grundbuch eingetragen.

Der örtliche Farbenhändler Braun wollte das Gebäude als Lagerraum nutzen. Dafür musste er zunächst die gröbsten Schäden beseitigen, die in der Pogromnacht entstanden waren. Das Dach reparierte er nach eigenen Angaben selbst. Die Außentür und ein Fenster wurden zugemauert, ein Fenster erneuert und ein anderes instandgesetzt.

Umbau zu einem Lagerraum mit Büro

Anfang der 40er Jahre verließen mit Jenny und Albert Seligmann die letzten Menschen jüdischen Glaubens die Stadt Achim. Sie lebten zunächst vier Monate in einem „Judenhaus“ in Bremen. Am 23.7.1942 wurden sie nach Theresienstadt deportiert, wo sie vermutlich verhungerten oder an einer Seuche starben.

1943 ließ Braun schließlich den einstigen Synagogenraum umbauen. Ein 13,4 m² großer „Kontorraum“ (Büro) wurde vom Lagerraum mit einer gemauerten Trennwand und einer Tür darin abgetrennt. Der Raum bekam einen Zementfußboden, und in Höhe der Empore wurde eine Decke eingezogen. Eine Holztreppe führte zum Bodenraum, der durch eine kleine Öffnung (1 m x 1 m) zu erreichen war. Ein weiteres Fenster wurde zugemauert, und vier Fenster wurden zur Sicherung gegen Einbruch vergittert. Außerdem wurde ein neuer über acht Meter hoher Schornstein errichtet.

1944 wurden nach Angaben von Joachim Woock in dem Gebäude französische Kriegsgefangene untergebracht. Als Quelle nennt er die Magisterarbeit von Axel Köhler über Zwangsarbeit im Nordkreis.

.

Ralph Spill

Literatur/Quellenverzeichnis:

• Hermann Deuter/Joachim Woock: Es war hier, nicht anderswo! Der Landkreis Verden im Nationalsozialismus. Edition Temmen, 2016.

• Niedersächsisches Landesarchiv, Abteilung Stade: Akten im Rahmen der Rückerstattung des betreffenden Grundstücks bzw. der Wiedergutmachung für die Vertreter der ehemaligen jüdischen Gemeinde, NLA ST Rep. 171 Verden Rückerstattung, acc. 2009/087 Nr. 787 (ca. 110 Blatt, z. T. beidseitig beschrieben) sowie NLA ST Rep. 210 Nr. 1807 (ca. 60 Blatt, z. T. beidseitig beschrieben). Vielen Dank an Dr. Thomas Bardelle und Team

• Karlheinz Gerhold, Geschichtswerkstatt Achim: Achim in der Zeit des Faschismus.

• Wolfgang Griep: Verfolgt, vertrieben, vernichtet. Zur Geschichte er Achimer Juden im Dritten Reich.

• Familiendatenbank Juden. https://www.genealogienetz.de/genealogy

• Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum. Achim (Niedersachsen)

• Herbert Obenaus: Historisches Handbuch der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen und Bremen“, Band I, 2005, Wallstein Verlag

• Ulrich Budler, Achim 2017: Achimer Häuserliste bis etwa 1946, S. 212

• Diverse Zeitungsartikel aus Achimer Kreisblatt und Weser Kurier