Die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Achim, von den Anfängen bis zur Vernichtung.

Von Ralph Spill

Curt Parker wurde am 1. Mai 1925 als Sohn von Emma und Albert Anspacher geboren und verbrachte seine Kindheit in der Obernstraße 45. Schon im Jahr 1935 wurden dem jungen Kurt die Anfeindungen gegen seinen Glauben bewusst. Auf seiner Bar-Mitzwa-Feier wurden die Scheiben der Synagoge von Nationalsozialisten mit Steinen eingeworfen. In der Pogromnacht verhaftete die Polizei Kurt. Im Gegensatz zu den erwachsenen Juden aus Achim wurde der 13-Jährige jedoch nicht in das KZ Sachsenhausen gebracht und konnte bald nach Hause zurückkehren. Allerdings wurde ihm verboten, weiter die Volksschule in Achim zu besuchen. Sein Vater wurde im Dezember 1938 aus dem KZ Sachsenhausen entlassen

Nach dem fehlgeschlagenen Versuch seiner Familie, auszuwandern, wurden Kurt und seine Eltern im November 1941 nach Minsk deportiert. „Uns wurde gesagt, wir würden umgesiedelt werden, nach Russland, um das Land aufzubauen“, sagt Anspacher in einem Interview. Im Ghetto wurde Kurt Anspacher mit gerade einmal 16 Jahren mit furchtbaren Dingen konfrontiert. So wurde er etwa schon bald gezwungen, neben den Leichen verstorbener Juden zu schlafen. Der Cousin von Kurt Günther Anspacher floh, wie Anspacher später berichtete, „mit einem russischen Mädchen zu den Partisanen“. Zur Strafe brachte die SS alle Familienmitglieder, auch Kurt, auf den Appellplatz, um sie dort zu erschießen. Kurt Anspacher entging der Erschießung, indem er sich unter eine Arbeitskolonne mischte, die gerade am Appellplatz vorbeizog. Seine Eltern Emma und Albert Anspacher hingegen wurden ermordet.

Als Waise durchlief Kurt Anspacher anschließend verschiedene Lager: Budzyn, Treblinka, Mielec, Flossenbürg, Kamenz, Mauthausen und Dachau. Dort wurde Kurt Anspacher am 29. April 1945 von amerikanischen Soldaten befreit. Er wog zu diesem Zeitpunkt noch 33 Kilogramm. Die Amerikaner wiesen ihn in ein Krankenhaus ein, dass er jedoch nach einigen Wochen verließ, weil er fürchtete, von den deutschen Ärzten getötet zu werden. Nun kehrte er nach Achim zurück. Dort erwartete ihn allerdings eine Enttäuschung. Das Elternhaus war, wie er später berichtete, „voller Deutscher“. Bei einem Arztbesuch wurden bei ihm Tuberkulose (TBC) und Typhus diagnostiziert. Da er entgegen der Anweisung des Arztes nicht nach Goslar in ein Krankenhaus ging, wurde er von Bremen aus in ein TBC-Sanatorium nach Davos in der Schweiz eingewiesen.

Vorher hatte er laut eines Protokollauszugs des Gemeindeausschusses vom 3. April 1946 die Stadt Achim um die Rückgabe des Elternhauses in der Langenstraße 90 gebeten. Aufgrund seines Sanatorium-Aufenthalts wurde der Antrag jedoch zurückgestellt. Ob er jemals bearbeitet wurde, geht aus den Archivunterlagen nicht hervor. Im Jahr 1948 wanderte Kurt Anspacher in den USA aus und nahm dort den Namen Curt Parker an. In Chicago lernte er seine spätere Ehefrau Eleanor Shaevsky kennen. Die beiden heiraten im Jahr 1973.

Die Stadt Achim hatte gelegentlich Kontakt mit dem Zeitzeugen und es wurden Interviews für die Archive angefertigt. Auch im Rahmen des sogenannten Spielberg-Projektes entstand ein Videointerview mit ihm. Der einzige Achimer Jude, der den Holocaust überlebt hatte, starb im Jahr 2011. Er ist auf dem Weinstein Friedhof in der Nähe seiner neuen Heimat Chicago begraben worden. Doch seine Erinnerungen sind lebendig. Sie wurden festgehalten auf einem Film der Schoah Foundation, einem Interview-Projekt des Regisseurs Steven Spielberg, in dem Überlebende des Holocaust befragt werden. Etwa 52.000 Personen aus 56 Ländern haben ihre Erlebnisse erzählt. Curt Parker aus Achim war einer von ihnen.

Stolperstein in Achim.

Interviewerin Joy Goldmann (USA), ins Deutsche übersetzt von Edith Bielefeld (Geschichtswerkstatt Achim).

Joy Goldman : …Wo wurdest du geboren?

Parker: Bremen. Bremen ist eine größere Stadt. Wir lebten in einem Vorort in der Nähe von Bremen, A c h i m, ungefähr 13 Meilen weg von Bremen.

Was ist dein Geburtsdatum?

Parker: 1. Mai 1925

Kannst du mir etwas über die Stadt, in der du geboren wurdest und dein Leben dort, erzählen? Wie war dein Leben in Achim?

Parker: Wir hatten ein sehr gutes Leben, bevor Hitler 1933 kam. Es war 35, 36, da hatten meine Eltern noch ihren Betrieb, mein Vater war Viehhändler, und die meisten meiner Familie und zwei Brüder lebten auch dort, wir waren alle zusammen. 1937,38 wurde es schlechter. Tatsächlich mussten wir unseren Betrieb aufgeben 1938. Mein Bar Mitzwa war am 1. Mai 1938 … Ich war 13 Jahre alt, und es begann tatsächlich, während wir unsere Bar Mitzwa hatten, als sie unsere Synagoge mit Steinen bewarfen. Wir mussten rausrennen, jeder (von uns) ergriff eine Thorarolle, was irgend möglich war, wir rannten durch die Hintertür raus. Seitdem war nichts mehr wie vorher. Wir waren nur noch drei jüdische Kinder übriggeblieben in der deutschen Schule, an den meisten Unterrichtsstunden konnten wir nicht mehr teilnehmen, weil wir störten, es gab keinen Sport, kein Musikunterricht, es war verboten, an den meisten Unterrichtsstunden teilzunehmen. Und es wurde 37/ 38 schlechter.

Am Morgen des 10. November kamen sie ungefähr um 3 Uhr morgens und verhafteten uns alle, sie brachten uns ins Gefängnis, meine Mutter, meinen Vater, mich und alle unsere Verwandten. Dann wurden wir nach Bremen gebracht, und ich wurde am nächsten Tag entlassen, weil ich erst 13 Jahre alt war, ich wurde nach Hause geschickt. Meine Mutter kam auch wenige Minuten später. Mein Vater wurde nach Oranienburg gebracht. Als ich nach Hause kam, hatte die SS alles aus unserem Haus entfernt. Es wurde viel Schaden angerichtet. Die einzige Sache, an der ich interessiert war, war mein Pferd, denn mein Vater hatte es mir einige Jahre vorher gegeben, und die einzige Sache, die ich im Kopf hatte, war, mein Pferd zurückzubekommen. Aber als meine Mutter zurückkam, schlossen wir das Haus ab und reinigten alles.

Mein Vater kam ungefähr 10 Tage später zurück. Er kam zurück und war im Schockzustand, aber bei guter Gesundheit – Gott sei Dank – zu der Zeit. Damals schlossen sie unseren Betrieb, und wir mussten den gelben Stern tragen, wir konnten nicht mehr oft einkaufen gehen, wir durften unsere Stadt nicht verlassen. Auch ich durfte nicht die 13 Meilen nach Bremen fahren, keine Erlaubnis. Aber dann zwangen sie mich zu arbeiten, Arbeit anzunehmen, mit der Erlaubnis, nach Bremen zu gehen, jeden Tag musste ich zu einem anderen Ort gehen. Einmal in der Woche musste ich zur Gestapo und erzählen, was ich machte und wohin ich ging. Und diese Arbeiten setzten sich ungefähr bis 1941 fort. 1941 bekamen wir einen Brief, dass wir unsere Sachen packen und unsere Häuser verlassen sollten, wir nahmen 100 Pfund Gepäck mit. Uns wurde gesagt, wir würden in einem anderen Land neu angesiedelt, in Russland, um das Land und die Straßen wieder aufzubauen. Und dann wurden wir nach Bremen in eine leere Halle in der Nähe des Bahnhofs gebracht. Dort verbrachten wir die Nacht. Am nächsten Morgen wurden wir in einen Zug gesetzt mit ungefähr 1000 anderen Menschen, einschließlich unseres Gepäcks. Die Fahrt dauerte ungefähr 5 – 6 Tage, glaube ich. Aber es war recht gut verglichen mit dem, was die Zukunft für uns bereithielt.

Juden ermordet,

um Platz im Lager zu schaffen

Schließlich landeten wir in Minsk. Meinen Eltern ging es gut, allen anderen auch. Aber dann begann es. Wir wurden aus dem Zug getrieben und sogleich geschlagen. Dann mussten wir uns versammeln, und es wurde uns befohlen, zum Lager zu marschieren. Es war sehr kalt, viel Schnee dort. Als wir zum Lager kamen, mussten wir uns alle aufstellen und wurden erneut gezählt. Das meiste unseres Gepäcks kam nie an. Wir hatten Glück, wir hatten einige Koffer. Die meisten Menschen hatten nichts. Als wir ankamen, nahmen sie uns – dort, wo wir hinkamen , war alles verlassen – so viele tote Menschen hatten dort gelebt, lagen herum, es war ein schrecklicher Anblick. Ich habe niemals so etwas…. Uns wurde gesagt, dass sie, kurz bevor wir kamen, Raum für uns geschaffen hätten. Wir waren der 2. Transport aus Deutschland. Sie nahmen russische Juden, die dort vorher gesammelt worden waren, erschossen sie und entfernten sie aus dem Lager und machten so Platz für uns. Wir mussten da aufräumen. Da war kein – es war schrecklich.

Wir warfen alles raus, zwei große Räume gab es dort vorher, glaube ich, es waren Schulen oder Krankenhäuser. Da gab es keinen Raum, in dem wir keine toten Menschen fanden. Wir räumten also auf. Wir verbrachten den größten Teil der Nacht bei den toten Menschen, denn es war sehr früh sehr dunkel. Es gab kein Feuer, keinen Strom, kein Wasser. Und so machten wir sauber, und es gab kleine Hütten. Jeder konnte mit der Familie einen Raum nehmen. Ich glaube, in einem Raum waren ungefähr 8 oder 10 Personen. Es war dasselbe. Die Menschen mussten herausgetrieben worden sein, ohne die Möglichkeit, ihre Kleider anzuziehen, denn ihre Kleider lagen immer noch dort, nachdem sie sie entfernten.

Nach einiger Zeit wurden wir zur Arbeit aussortiert. Es war schwierig. Meine Eltern lebten bis ungefähr den 28. oder 29. Juli 1942. Ich war zu der Zeit zur Arbeit – tatsächlich arbeitete ich in der Nachtschicht in einem deutschen Krankenhaus, ich sorgte für Holz und das Zerkleinern von Holz in der Nachtschicht, ich verfütterte die Möbel, um das Krankenhaus zu beheizen. Am Morgen, als wir zurückkamen, wurde uns gesagt, dass wir nicht in das Lager gehen könnten, denn es war geschlossen. So blieben wir dort, wir mussten auch den nächsten Tag dort arbeiten. In der nächsten Nacht nach der Nachtschicht war es uns erlaubt, in das Lager zu gehen, aber nicht in unser Lager. Das war getrennt durch so etwas wie eine Straße und einen Doppelzaun in dem anderen Teil. Und dann fanden wir heraus, dass unsere – jeder war weg. Sie müssen dort etwa 1000 Menschen ermordet haben, einschließlich meiner Eltern und sechs meiner Verwandten.

Nummern zur Identifizierung gewechselt

Aber ich machte meine Arbeit. Ich kam den nächsten Tag da hinein. Nicht in meinen eigenen Sachen, und ich hatte meine Nummer (Identifizierungsnummer) geändert, falls sie mich fanden, ich wollte nicht, dass irgendjemand wusste, wer ich war. Ich drang in das andere Lager ein. Und was ich da sah – (schließt die Augen und schüttelt den Kopf )– ich möchte nicht darüber reden. Aber ich blieb einige Stunden dort, und dann schlich ich mich in das reguläre Lager, wechselte wieder meine Nummer in meine richtige Nummer. Bevor ich es dort drüben verließ, hatte ich einige Nummern von einigen Menschen, die dort auf dem Boden lagen, genommen. Und ich wusste nicht, welchen Namen sie hatten, aber ich benutzte die Nummern trotzdem, damit niemand herausfinden konnte, dass ich es war.

Viele wurden erschossen,

der Rest in Waggons vergast

Und danach änderte sich das Leben vollständig. Tatsächlich hatte ich nichts anzuziehen, denn meine Sachen waren nicht an dem Platz, an dem wir vorher gelebt hatten. Viele von ihnen waren erschossen worden, der Rest wurde in Waggons vergast. Das geschah wirklich. Am nächsten Tag bekamen sie mich zu fassen, während ich wegen der Nachtschicht eigentlich schlafen sollte. Von mir wurde – mit tränenerstickter Stimme – erwartet, die Wagen zu säubern – ( stockt ) – , doch ich sah, ich hatte Glück, ich kam da heraus, weil dort einige Zahnbrücken – Türschließer waren. Die Türen konnten nicht geschlossen werden, denn die Zähne waren dazwischen, das Metall der Zähne. So sprang ich raus und entkam dem Waggon – (stockt)-, und sie brachten mich zurück zu dem Lager. Ich konnte zu dem Ort zurückgehen, an dem ich zu der Zeit lebte. Am nächsten Tag ging ich zurück zur Arbeit. Ich hatte Glück, ich ging von einem Kommandotrupp zum nächsten bis ungefähr Anfang 43.

Ich hatte einen Cousin, der noch übriggeblieben war. Eine Cousine, einen Cousin und einen Onkel und eine Tante aus Bremen. Sie riefen die Cousine, ihr Name war Liesel, und Frau Anspacher aus Bremen – sie nahmen sie weg. Aber es ist kaum zu beschreiben, was in der Zwischenzeit passierte. Essen war sehr knapp, die Kontrolle und die Schläge, und dann erwischten sie mich beim Kartoffelklauen, und sie schlugen mich – ich habe jetzt immer noch Schwierigkeiten damit –( – stockt, schließt die Augen, stöhnt – ) darüber will ich nicht mehr sprechen. Dann im Mai 43 wurde ich aufgerufen, und ich musste zum „Appellplatz“, einem großen Platz, an dem sie alle hereinmarschierten und gezählt wurden. Mein Cousin Günter wurde vermisst, und ich wusste nichts darüber. Und mir wurde gesagt, falls er innerhalb von 12 Stunden nicht gefunden wurde, würde ich als einziger zurückgebliebener Verwandter und 100 anderen Leute erschossen. Während ich dort stand und wartete, sah ich einen Trupp, der von seiner Arbeitsschicht am Abend hereinkam, sie wurden bereits am Tor gezählt, und als sie vorbeimarschierten, schlich ich mich weg und schlich mich zwischen sie und begann mit ihnen zu arbeiten. Auf diese Weise kam ich davon. Als ich zu ihrem persönlichen Platz kam, zu dem sie gehen sollten, schlich ich mich wieder weg. Ich hatte noch einige Nummern versteckt in meiner Koje und meinem Bett, ich nahm eine andere Nummer, falls sie mich suchten, sie kannten mein Gesicht nicht, so war ich ein anderer. Denn du galtst nur als Nummer und Hausnummer, Gefangenennummer und Hausnummer. Dann fand ich heraus, dass mein Cousin nach meinem Wissen der Einzige war, der zu den Partisanen, den russischen Partisanen entwichen war – wegen des jüdisch-russischen Mädchens. Ob das wahr ist oder auch nicht, weiß ich nicht, aber mir wurde gesagt, dass er offensichtlich gefangen worden war. Auch das weiß ich nicht, aber sie haben mich nicht mehr damit belästigt, und sie wussten nicht, dass ich entkommen war.

Dann blieben wir noch ein Jahr, eineinhalb Jahre in Minsk, bis sie etwa 1000 Menschen, nur Männer ergriffen. Und wir mussten uns versammeln, und uns wurde gesagt, dass wir in ein anderes Lager kämen, das war im September 43, und wir wurden in ein Arbeitslager in Minsk geschickt. Aber wir blieben nur wenige Wochen. Es war dort sehr hart. Wir bekamen wenig Essen, ab und zu am Morgen manchmal etwas heißes Wasser und eine Scheibe Brot – das sollte so etwas wie eine Suppe sein, aber es war ein Napf Wasser. Aber in der Zwischenzeit verlor ich meinen Napf für die Suppe, deshalb konnte ich keine Suppe essen, denn ich wusste nicht, wie das geschehen sollte. Somit hatte ich damit kein Glück. Wir wurden auf Lastwagen geladen und fuhren zu unserem alten Lager. Und ich sah meinen Onkel, der am Zaun stand, es sah aus, als wäre er bereit, wegzugehen, eine Menge Menschen wurden weggebracht. Es gab nur noch 1000, die im Lager zurückgeblieben waren, der Rest wurde ermordet …

Und dann kamen wir nach Budzyn in ein Arbeitslager, wir wurden nach Budzyn gebracht und hielten in Lublin. Wir waren ungefähr 3 Tage in einem Zug, 3 ½ Tage, und wir wurden in einem Lager abgeladen, ich kannte den Namen nicht, ich hatte nie davon gehört. Es war Treblinka. Es sah merkwürdig aus, denn wir sahen nicht viele Menschen. Wir standen dort auf einem Platz und warteten, etwa 1000 Menschen. Natürlich starben einige während der 2 Tage. In unserem Waggon, in dem ich war, müssen wenigstens 20 oder 30 Menschen tot gewesen sein, und wir saßen auf ihnen, denn andererseits konnten wir nicht auf ihnen stehen. Und wir gingen in das Lager. Die einzige Sache, an die ich mich erinnere, ist Waggons voll mit Kleidung und Schuhen. Wir konnten mit den Leuten, die sie schoben, nicht sprechen. Aber schließlich sprach jemand mit ihnen. Uns wurde gesagt, dass wir in Treblinka wären. Es war ein Vernichtungslager, und niemand käm dort heraus. Der einzige Weg, herauszukommen, ist durch das „Himmelsfahrtskommando“ (deutsch) – wir wussten nicht, was das bedeutete. Sie zeigten zu dem Krematorium. Und da war ein merkwürdiger Geruch, ich wusste nicht, was es war. Ich dachte, es wäre eine Fabrik. Dann kamen einige SS-Männer, und wir wussten nicht, was es war, und uns wurde gesagt, nicht ins Bett zu gehen, uns nicht auszuziehen. Sie suchten offensichtlich Leute zum Arbeiten. Deshalb fragten sie uns – wir mussten uns aufstellen. Wir durften immer noch nicht in die Baracken. Wir wurden aufgerufen und nach unserem Beruf gefragt. Die meisten nannten einfachere Berufe wie Schuhmacher oder Zimmermann/Tischler oder so etwas. Von den 800 oder 1000 Menschen verließen uns fast 700, 750, sie kamen auf einen Transport. Ich mochte das nicht, sie hatten zu viele Menschen dort. Ich wurde gefragt, ob ich Elektriker oder Mechaniker wäre. Ich sagte ihnen, ich wäre Mechaniker. Ich wollte nicht Elektriker sagen, denn ich kannte nicht ein Kabel von dem anderen. Dann wäre ich abgebrannt. Dann befahlen uns, zu kommen und auf die andere Seite zu gehen. Bevor ich es wusste, bekamen wir Kleidung von den anderen Gefangenen und Essen für den Weg. Wir bekamen eine Scheibe Brot und einen Napf mit Suppe, und sie befahlen uns, das Zeug zu behalten.

Das bedeutete, dass wir wahrscheinlich überlebten. Wir wurden auf einen Zug geladen. Die anderen 700 oder 650 Menschen, die zurückblieben, sahen wir nie wieder. Sie mussten dort bleiben, alle die Tischler oder was sie (sonst noch) sagten, was sie wären. Wir wurden nach Budzyn gebracht. Die Fahrt dauerte ungefähr – 2 Wochen, nein 2, 3 Tage. Wir blieben ungefähr 2 Wochen in dem Lager – nein ungefähr 5, 6 Monate. Es war ein sehr schlechtes Lager, besonders schlecht für mich. Denn wir mussten zu der Fabrik marschieren, wir hatten ukrainische oder litauische SS-Wachen, Sie befahlen uns, zu singen. Aber ich konnte nicht polnisch singen, so bewegte ich lediglich meinen Mund, und sie erkannten das. Ich wurde geschlagen und getreten, tatsächlich bekam ich zwei Tritte, einen auf meinen Fußknöchel und einen auf mein Knie. Aber ich schaffte es. Nachdem das einige Male passiert war, passte ich auf, dass ich in der Mitte der Kolonne ging, wenn wir marschierten und mit ihnen gingen, nicht an der Seite, das sollte nicht noch einmal passieren. Als ich ankam, waren es die Heinkel-Werke, eine Flugzeugfabrik. Und ich arbeitete als Schleifer. Aber das war schwierig für mich. Ich konnte nicht eine Maschine von der anderen unterscheiden, und sie beobachteten uns, so dass wir keine Sabotage machten. Es musste zu einem bestimmten Limit (Grenzwert) geerdet werden, es musste genau passen. Und sie überprüften es. Deshalb steckte ich das, was ich falsch gemacht hatte, in meine Hose, und als ich am Abend zurückmarschierte, ließ ich es fallen und wurde nie erwischt. Nur einmal kamen sie rüber und ich sah sie nicht kommen, es war zu spät, um es zu tun, deshalb nahm ich jedes Metallstück, das ich hatte, von dem ich wusste, dass es falsch war, in meinen Mund und schluckte es runter. Ich entkam, sie sahen es nicht. Aber wenn ich an der Maschine stand, um zu arbeiten, wurde es schwierig für mich, denn da war so eine Flüssigkeit, so dass die Maschine sich nicht überhitzte, so etwas wie weiße Milch, und das lief an meinen Beinen runter in meine Wunden hinein, so dass sie eiterten und nicht heilten. So kam ich jede Nacht zum Lager, wir hatten dort wenig Wasser, und ich konnte sie nicht reinigen. Deshalb war alles infiziert, wie ich das geschaffte habe, weiß ich nicht. (Schaut auf einen Zettel. Ich habe diese Nummern und Daten aufgeschrieben – nach dem Lager. Wir gingen zu einem kleinen Lager Anfang Februar. Es war direkt neben der Fabrik aufgebaut, denn im anderen Lager waren sie begrenzt , überbelegt, vermute ich. Sie wollten nicht, dass wir in der Fabrik blieben. Aber wir blieben nur 2 Wochen und dann und dann mussten wir (doch) in die Fabrik. Dann mussten wir es aufladen.

Sie steckten uns wieder in Viehwaggons, und wir waren für etwa 3 oder 4 Tage auf der Straße. Das andere Lager war Mielec, Polen. Es war ein sehr merkwürdiges Lager, sehr hart. In dem Augenblick, in dem wir hinkamen, wurden wir geschlagen, und so viele deutsche SS mit Hunden. Wir wurden „entlaust“, aber wir kamen nicht unter die Dusche, wurden nur mit irgendeinem Stoff besprüht. Sie schoren unsere Haare, wir hatten gar nicht mehr viele, aber sie legten einen Streifen um unseren Kopf. Wir nannten es die „Lausallee“. Und dann markierten sie uns für das Konzentrationslager, tätowierten uns. Schließlich kamen wir zu den Baracken, wir sahen mehr Menschen dort am Drahtzaun. Sie mussten in der vorherigen Nacht erschossen worden sein, als sie gegen den Draht rannten. Sie klebten am Draht, elektrifiziert. Ob die Hunde sie dahin getrieben hatten, wissen wir nicht. Dann wurde mein Name von der Liste aufgerufen, und die anderen Menschen… sie antworteten nicht, sie realisierten das nicht.

Überlebende aussortiert

Warum sie nicht antworteten, erkannte ich später. Sie waren nicht mehr da, sie starben alle auf der Fahrt in dem Waggon. Ich bemerkte das nicht, denn ich sprang aus dem Zug in dem Moment, als er stoppte. Sie müssen alle dort geblieben sein. Sie brachten uns zurück zu den Heinkel-Baracken. Und dann sah ich Menschen da, die merkwürdig aussahen. Sie waren ganz grau, in der Farbe. Mir wurde erzählt, dass sie dort eine Salzmine hatten. Sie behielten sie dort für zwei, drei Wochen. Das konnten sie nur aushalten, nicht länger. Denn da gab es keine frische Luft im Lager, sie hatten keine Masken, nichts. Und über das Essen brauchte man gar nicht reden, du warst glücklich, wenn du eine Scheibe Brot und etwas heißes Wasser mit etwas Kohl oder Kartoffeln darin hattest. Ich begriff das, als ich dahin ging, denn als ich diese Menschen sah, sahen sie überhaupt nicht wie Menschen aus. Sie nannten sie „Muselmann“, „Muselmann“ bedeutete, dass sie halb gegangen waren. Und dann entdeckte ich, dass dort eine andere Fabrik war, dort sollte ich meine Arbeit für die Heinkel- Fabrik machen, deshalb waren wir dorthin geschickt worden. Ich ging zu der Fabrik zurück, und ich hatte keine Maschinen dort, Ich erkannte, dass ich kein Glück hatte, deshalb erzählte ich ihnen, dass ich ein Nieter (?) wäre, denn ich sah Flugzeuge, die „Fieseler“ dort. Aber ich wusste nicht, wie ich das Nieterwerkzeug halten sollte, es prallte auf mich zurück. Dann zeigte mir jemand, wie ich das machen sollte, und ich machte es, glaube ich, denn sie beklagten sich nicht. Ich war von Februar bis Juli ein Nieter, nein, tut mir leid, von Juli bis August. Ich machte das ungefähr einen Monat, dann wurden wir erneut verladen. Sie suchten nur bestimmte Menschen aus, wir wussten nicht, wohin es ging, es war schrecklich. Wir waren 4, 5 Tage unterwegs, und es passierte dasselbe. Kein Wasser, kein Essen, keine Toiletten. Und die meisten von uns hielten es nicht aus.

Tod durch Arbeit:

Felsbrocken im Steinbruch schleppen

Dann erkannte ich „Germany“, als ich herauskam, wir mussten zurück in Deutschland sein, wir wussten von nichts. Viele Berge waren um uns herum, und die Luft war stickig und sehr kalt. Es war Flossenbürg. Es war ein unfassbarer Ort. Wir waren die ersten Juden da, der Rest waren Kriminelle. Sie sagten uns, sie hätten nie Juden dort gehabt, und der Kommandant mochte keine Juden, wir würden da nicht wieder herauskommen. Sie nahmen uns die Kleidung weg, es war bitterkalt. Sie ließen uns dort stehen, wir machten einen Tag lang nichts, ich glaube, es war ein Tag, die meisten von uns legten sich auf den Boden, um zu sterben. Die meisten hielten es nicht mehr aus. Endlich kamen wir in die Baracken, und wir bekamen eine erste Dusche. Wir glaubten nicht, dass es eine Dusche war, aber es war eine Dusche. Wir hatten nichts zum Abtrocknen, wir mussten durch die Kälte laufen, nass zu den Baracken. Es war bitterkalt. Ich sah Menschen in meiner Nähe, die ich schleppte, zwei oder drei von ihnen. Ich fasste sie, als sie es nicht mehr aushielten. Aber dann konnte ich selbst nicht mehr, Ich schaffte es nicht zu den Baracken. Da gab es keine Fabriken. Sie steckten uns in Steinbrüche, um Steine von unten nach oben zu bringen. Und ich erkannte später, es war sinnlos, es war wie eine Tretmühle, die gleiche Sache ging immer wieder umher und umher. Ich denke, dass viele Menschen die Stufen nicht mehr schafften, stattdessen gingen sie hoch und fielen zur Seite, und sobald sie fielen, erschossen die SS Männer sie an Ort und Stelle. Es war nur eine Bestrafung. Es hatte keinen Sinn, vielleicht hatte es vor Jahren einen Sinn gehabt, als sie das Lager aufbauten. Aber sie hielten sich dort an die Übung, die Felsblöcke all die Stufen hochzubringen, sie abzulegen, und andere Menschen nahmen sie wieder auf.

Als du in Flossenbürg warst, welches Jahr war das?

Parker: In Flossenbürg war ich von August 44 bis Ende Januar 1945. Und Ende Januar 45 riefen sie unsere Namen aus bestimmten Baracken auf, und wir mussten uns aufstellen. Ohne Bekleidung standen wir erneut in der Kälte und sie gaben uns – fasst sich an die Stirn – Nummern, schwarze Nummern, einige waren rot. Und ich konnte nicht begreifen, was los war. Und nachdem ich den ganzen Weg gegangen war, ging ich rückwärts anstatt vorwärts. Ich wollte sehen, was passierte. Ich war fast am Ende der Reihe und ich erkannte, dass einige die Nummer eins und zwei haben würden. Da waren zu viele Menschen. Und ich mochte nicht, wie es aussah, es sah für mich aus, dass sie sie nicht haben wollten. Deshalb sah ich auf die andere Seite, sie hatten ein X und sie sahen viel stärker, gesunder aus, das waren die, die sie behalten wollten. Sie gaben mir eine Nummer, und ich kümmerte mich nicht darum, was es war. Ich fragte einen Kumpel, was ich hätte. Er sagte, es wäre eine eins. So nahm ich meinen Finger – bewegt seinen rechten Zeigefinger zu den Lippen und dann zu der Stirn – und ging über denselben Fleck und machte es so – zieht mit dem Finger schräg über die Stirn – ich hatte ein X! Der Kerl sagte mir, ich hätte ein X, und ich ging auf diese Seite – weist nach rechts -. Auf diese Weise machte ich offensichtlich das Richtige, denn alle Menschen mit einem X gingen mit uns zum Zug. Und der Rest? Ich weiß nicht, was mit ihnen passierte.

Wie waren die Bedingungen in den Baracken?

Parker: In Flossenbürg? Es war sehr rauh, besonders wenn du ein Jude warst. Viele Menschen starben dort, viele Menschen. Aber zwei von uns entkamen, soviel ich weiß, wenn sie noch leben, tatsächlich weiß ich, dass einer krank war, es war schrecklich. Du sahst ihn am Morgen, am Abend sahst du ihn nicht mehr. Sie hatten Krematorien, aber nicht viele, es waren kleine Krematorien, Es stank immer, aber daran hatte ich mich schon gewöhnt. Denn ich habe nicht erzählt, was mir in den anderen Lagern passierte, besonders in Minsk.

In Minsk arbeitete ich in der Nachtschicht, aber sie riefen mich mehrmals am Tag, und ich wurde zu den Todeskommandos abkommandiert. Das bedeutete, dass wir alle Toten aufsammelten und sie ablegten, wir konnten sie nicht beerdigen, weil es zu kalt war. Ab und zu legten sie Sprengzeug in den Boden, um Löcher zu machen, aber es war zu kalt, sie konnten nicht beerdigt werden. So machte ich dasselbe in Flossenbürg wie in Minsk. Ich zog Wagen, wir sammelten die Toten, um sie in das Krematorium zu bringen. Aber es war ein sehr kleines (Krematorium). Sie konnten lediglich einen oder zwei Menschen zurzeit verbrennen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Und nachdem wir Flossenbürg verlassen hatten, setzten sie mich in einen Zug. Es gab keinen Platz, wo wir hingehen konnten. Wir waren fünf, sechs Tage im Zug, Und da war, ich denke, da gab es einen Eimer Wasser und einen Eimer, um ihn als Toilette zu benutzen. Aber es passierte, dass das Wasser ausgegangen war, und sie gaben uns noch einmal Wasser in demselben Eimer, den wir vorher als Toilette benutzt hatten. Es war schrecklich. Wir wussten nicht, wohin es ging. Endlich kamen wir zu irgendeinem Platz. Sie wollten uns abladen, öffneten die Türen, wir sahen ein Zeichen „Mauthausen“, wir mussten nach Mauthausen/Österreich gefahren sein. Aber sie haben uns nie abgeladen. Während wir standen, ließen sie uns aus dem Zug und sofort wieder zurück (in den Zug). Aber wir mussten die Toten zuerst beseitigen.

Ich würde sagen, die Hälfte von uns war tot, nur sehr wenige waren übriggeblieben. Gleich wieder rein in den Zug, es war März 45. Sie fuhren ungefähr 5, 6 Tage weiter. Dann kamen wir nach Kamenz. Kamenz – das war noch einmal ein Lager, das war ein altes Gefängnis, vermute ich. Es gab nichts zu essen. Nach 3, 4 Tagen schütteten sie endlich eine Ladung Kohl aus, es war alles gefroren. Wir konnten ihn nicht zerkleinern, wir konnten ihn nicht schneiden – (Er schließt die Augen, schüttelt den Kopf und seufzt -) . Ich denke, es kamen nicht viele Menschen da raus. Es gab wenige Wachen dort. Aber wir konnten uns überhaupt nicht bewegen, so viel Elektrizität. So verbrachte ich , wie meine Aufzeichnung zeigt – die Zeit in Kamenz. Ich war vielleicht eine Woche oder zehn Tage oder zwei Wochen dort. Und dann wurden wir erneut auf einen Zug geladen und wurden in einem Lager zurückgelassen. Da waren sehr wenige jüdische Menschen übrig, meistens russische oder französische Menschen. Einige Kriegsgefangene, einige waren kräftiger. Aber sie halfen uns überhaupt nicht. Ich kam (gerade) noch zum Zug, aber dann muss ich zusammengebrochen sein. Und wir fuhren nach Dachau.

Kurt, du hast uns erzählt, dass du in einem Zug nach Dachau 1945 warst.

Parker: Als wir in Dachau ankamen, war ich nicht…., denn ich war krank, aber ich wusste nicht, was es war. Dann fand ich später heraus: ich hatte Typhus. Sie verlegten mich in Quarantäne, Dann ließen sie mich wieder raus, nur zum Abzählen, ich schaffte es kaum zum Appellplatz. Ich war dort nicht so lange. Und dann mussten wir wieder raus und wurden auf einen Zug verladen. Es ging dem Ende entgegen, so sah es aus, denn die Wachen waren sehr nervös. Und ich wusste, viele Menschen standen dort, später fand ich heraus, dass sie auf einen Transport geschickt wurden, gehend. Du willst mich etwas fragen?

Was bedeutet Abzählen?

Parker: Abzählen? Täglich war einer da – Sie riefen die Namen und die Nummern auf, zählten die Menschen jeden Morgen, jede Nacht – und jedes Bett . Aber ich hatte zu der Zeit Typhus, wusste es aber nicht, und ich hatte natürlich viel Gewicht verloren. Ich realisierte das nicht. Du möchtest, dass ich eine Frage beantworte?

Als du in Minsk warst – ich bringe dich den ganzen Weg bis zum Anfang zurück – als du in Minsk ankamst. Wie groß war das Ghetto?

Parker: In Minsk war das Lager sehr groß. Einmal gab es dort einen schlechten Draht (Zaun?). Da waren russische Juden drin, wir konnten keinen Kontakt zu ihnen aufnehmen, wir durften nicht mit ihnen sprechen. Und dann gab es ein deutsches Lager, wir waren lediglich der 2. Transport, einer vorher aus Hamburg und unser aus Bremen. Dann brachten sie uns in das eine Lager, das wir „Hamburger Lager“ nannten. Wegen der vielen toten Menschen räumten wir da auf. Aber alles änderte sich nach dem 28. und 29. Juli, als ich meine Eltern verlor. Sie räumten den ganzen Bereich und öffneten ihn nie wieder. Das andere Lager war viel kleiner, die Hälfte (halbe Größe). Da hielt ich mich auch auf, während ich in der Nachtschicht arbeitete, viele Male riefen sie mich zu Arbeiten im Lager, obwohl ich am Tag schlief, sie wussten nicht, dass ich in der Nachtschicht arbeitete. Aber das war mir egal, denn ich konnte sowieso nicht schlafen, und auf diese Weise konnte ich vielleicht etwas Brot oder was ich sonst noch fand, stehlen. Aber dann kam ich zu einem sehr schlechten Kommando, einem Sondertrupp, um Körper aufzusammeln. Oh, ich musste da sein, als sie – stockt – das Heim – wie nennst du es ? – von Kindern ohne Eltern – stockt – ich habe das Wort vergessen, Waisenhaus, Waise ist es. Es war die schrecklichste Sache…..Dinge sah ich dort, die ich niemals in meinem Leben vergessen werde.

Dasselbe, als sie das sogenannte Krankenhaus ausräumten. Nur wenige Menschen waren zurückgeblieben, und ich wurde gerufen, zu einem Kommando gerufen, um sie alle herauszuschleppen, sie waren erschossen. Sie lagen nicht in Betten oder was du Betten nennst – schüttelt den Kopf und schließt die Augen und schließt die Augen – ich – kann einfach nicht mehr darüber reden… Ich hatte das Glück, im Außenkommando zu arbeiten, vor allem in der Nachtschicht, dass ich wegkam von den Sachen und ich bekam etwas Essen, und ich war auch in einem Arbeitskommando, Arbeit mit Holz. Aber sobald die Züge in der Nacht von der Front ankamen zu dem Lazarett, ergriffen sie mich mehrere Male. Einmal hörten sie mich Deutsch sprechen. Die SS, sie waren alle betrunken, brachten die verwundeten Soldaten, deutsche Soldaten, zurück. Ich hörte es: Frostbeulen, sie waren alle schwarz und stanken. Sie ergriffen mich und einige andere. Wir mussten sie auf – äh – brachten sie hoch, ich habe vergessen, wie man das nennt…. in den Operationsraum. Und dann mussten wir sie zurücknehmen, indem wir sie den ganzen Weg trugen, nahmen die Toten runter, (brachten) sie in die Leichenhalle. Das war – was uns betraf – noch der beste Teil, denn wir machten uns an ihre Taschen ran. Wir waren ganz allein, die SS wollte nicht in die Leichenhalle, weil es dort zu stark stank. Wir griffen in ihre Taschen, um etwas Brot oder sonst etwas zu finden.

Aber dann hatte ich wirklich eine schlechte Zeit. Ich denke, es passierte zweimal. Die SS war so betrunken, sie dachten, ich wäre der Doktor. Sie erwarteten von mir, zu operieren, und die Beine und Arme der Soldaten zu amputieren. Ich musste es machen. Aber zu der Zeit machte es keinen Unterschied mehr. So schnitt ich Beine ab und – schließt die Augen und schüttelt den Kopf – Finger, worauf sie auch immer mit dem Gewehr zeigten. Ich machte es eben. Die einzige Hoffnung war, dass es nicht zu lange dauerte und sie mit dem anderen Kumpel sprachen, so dass ich Brot in ihren Taschen fand oder irgendein anderes Essen. Schüttelt den Kopf – Ich machte diese Sachen und viele Sachen, die ich offensichtlich machen musste, um mein Leben zu retten . Am Morgen kamen wir zurück in das Lager, uns erwarteten mehr Probleme. Ich schlief gerade für einige Stunden, da wurde ich wieder aufgeweckt, denn es waren nur noch wenige Menschen am Tage im Lager zurückgeblieben. Nicht zu viele Menschen arbeiteten in der Nachtschicht. Unglücklicherweise wussten sie, dass ich in der Nachschicht arbeitete. Ich wurde zu den Todeskommandos gerufen, wo auch immer Arbeit zu tun war. Aber ich musste es machen, und ich machte es, so gut ich konnte, Aber ich erlebte da so viele Sachen – schüttelt den Kopf – ich kann eben nicht darüber reden. Ich verließ Minsk, die SS hatte das bereits einige Stunden vorher getan. Ich wünschte mir, dass ich wüsste, wo mein Onkel hinging, denn er ist der Letzte, den ich in meinem Leben sah. Wie ich vorher schon gesagt habe, stand er in der Nähe des Tores, als wir aus dem Lager fuhren. Es sah so aus: alle bepackt und bereit, zu gehen.

Und als du in Treblinka warst für einige Tage..

Parker: Treblinka? Wir wussten nicht einmal, was es bedeutete, wie ich schon erwähnt habe. Wir sahen das Schild lediglich, nachdem wir rausgingen. Aber wir waren so niedergeschlagen, weil wir einige Tage im Waggon waren – zurück und vorwärts -, wir stiegen nur aus dem Waggon aus, torkelten heraus, getreten und geschlagen, bis die SS – Leute kamen, um nach Menschen zum Arbeiten zu gucken. Wir waren an dem richtigen Platz zur richtigen Zeit. Denn ich erwähnte es bereits, die Kapos sagten uns, als wir auf dem Platz standen, dass niemand lebend aus Treblinka herauskäme. Aber irgendwie schaffte ich es und einige wenige andere von uns, von denen lediglich noch 4 oder 5 von uns jetzt noch leben, zwei von ihnen im Augenblick in einem Krankenhaus, wo ich letzte Woche war. Das ist alles, was ich über Treblinka weiß. Ich war dort nicht lange genug, und ich war später nur kurz da, und ich kam raus. Aber es war absolut ein Vernichtungslager.

Kanntest du die Leute, die sagten, sie wären Tischler, Schuhmacher – wurden sie in Treblinka zurückgelassen?

Parker: Nein, wir sahen sie nie wieder. Das war mit den meisten von uns so, von 1000 Menschen, wie ich sagte, wenigstens zwei, zweihundertfünfzig müssen dort gestorben sein, und siebenhundertfünfzig blieben übrig. Ich denke, einhundertundfünfzig schafften es nach Budzyn und Mielec. Wir glaubten, der Rest kam niemals raus, wir hörten nie wieder von ihnen. Aber andere werden nicht weitergegangen sein, sie wurden an irgendeinem Platz dort zurückgelassen, denn wir sind ihnen niemals wieder begegnet. Tatsächlich.

Als ich befreit wurde, war ich nicht einmal auf irgendeiner Liste. Sie konnten mich nicht finden, denn ich war so tief unten, ich wusste nicht einmal mehr meinen Namen und meine Nummer.

Als du in Budzyn warst, wie war das Lager dort?

Parker: Das Lager war sehr hart, denn die Wachen waren Ukrainer und Litauer, die am Morgen Essen und Tabak bekamen. Sie waren halb betrunken, wenn sie kamen, so dass wir ein Problem hatten: wir konnten nicht singen, denn beim Marschieren – wie ich schon sagte – bekam ich einige Tritte, ich bekam einige Male Tritte in meine Beine und auch einen Schuss. Es muss eine halbe Stunde bis zu einer Stunde gewesen sein, ich weiß es nicht , eher länger, und wir hatten keine Schuhe, nichts als Holzschuhe oder keine Schuhe, und es schneite. Sie nahmen uns, sie sahen, dass wir zu viele verloren hatten, und die Heinkelwerke brauchte, wünschte uns. Deshalb öffneten sie Medizin , gaben uns Kleidung und verlegten uns in das Lager dort. Aber nur für 2 Wochen, denn die Front kam vermutlich näher. Und sie evakuierten alles.

OK, du warst in Dachau, und sie setzten sie in den Zug .

Parker: In Dachau wurden wir in den Zug gesetzt, und mir wurde später gesagt, ich fand das, was ich jetzt sage, heraus, ich fand das später heraus, der Zug war sehr lang, aber nur 2 oder 3 Waggons mit unseren kranken Leuten wurde an ihn angehängt. Und ich erinnere nur, dass der Zug stand. Er stand. Endlich öffneten sich die Türen, und jeder fiel raus, und ich sah, dass sie schossen. Ich hörte nur die Schüsse. Wie auch immer, ich weiß nicht, ob sie es absichtlich machten oder ob es ein Unfall war: ich rollte raus und fiel direkt hinter die Toten, die toten Menschen, Niemand bewegte sich länger, außer einige wenige von ihnen, ich weiß nicht, ob es bewusst war oder nicht. Aber ich muss rausgekrochen sein, und zwei Franzosen müssen mich gesehen haben, Gefangene also, sie müssen im Zug gewesen sein. Sie schleppten mich zu so etwas wie eine Holzhütte. Ich erinnere jetzt, dass dort Heu war. Und dort muss ich eingeschlafen sein. Und später fand ich dann heraus, das war Seefeld – S e e f e l d in Bayern.

Als ich endlich aufwachte, wie lange ich dort war, weiß ich nicht, einige Tage vermutlich, einige wenige Nächte, ich erinnere es nicht, das Einzige, was ich weiß, war, sie nahmen meinen Löffel und mein Metallding für die Suppe – sie dachten wahrscheinlich, ich wäre tot, du brauchst nichts mehr. Als ich endlich von dem Berg runter war, sah ich alle Arten von Autos, aber ich erkannte nicht, dass es Amerikaner waren. Ich sah Flaggen, aber mein Sehen mag durch Typhus sehr schlecht gewesen sein. Ich wusste nicht, dass sie Amerikaner waren. Dann endlich ergriffen sie mich und brachten mich nach Scharnitz. Und dann im Dezember brachten sie mich in ein Lager für displaced persons in Mittenwald. Ich war so verängstigt, denn ich verstand die Amerikaner nicht. Aber sie gaben uns Essen, aber dort nicht sehr viel. Aber wir stahlen, was immer wir stehlen konnten, wir taten dasselbe wie vorher. Es war falsch, denn ich erinnere mich, dass ich sehr krank war, mit Durchfall vermute ich, ich wusste nicht, was es war. Dann fanden wir große Kannen mit so etwas wie Schmierfett, Wir gossen es aus, machten ein Feuer und aßen das Zeug. Es war das Schlimmste, was wir machen konnten, denn wir wurden noch mehr krank. Aber wir wussten es nicht besser, wir waren so etwas wie Tiere. Und nachdem ich einige Zeit dort geblieben war – vielleicht 2 oder 3 Wochen – brachten sie uns nach Garmisch-Partenkirchen, dort funktionierte das Lager viel besser. Als sie sahen, wie krank wir waren, ich glaube, ich wog 68 deutsche Pfund, 72 amerikanische Pfund zu der Zeit. Ich blieb etwa 2, 3 Wochen in Garmisch-Partenkirchen, und dann ging es mir ein bisschen besser, ich konnte es nicht annehmen, ich hatte Angst, ich weiß nicht, was los war. Ich traf zwei andere Kumpel, sie waren aus Deutschland, wir machten uns auf den Weg. Wir verstanden uns viel besser, wir konnten miteinander umgehen. Wir sprangen auf einen Güterwagen. Und dann erwischte ich einen Zug nach Bremen. Aber ich muss 12, 13 Tage unterwegs gewesen sein. Ich erinnere mich, denn ich weiß, ich kam am 30. Juni, Ende Juni, in Bremen an, nein eher Ende Juli in Bremen. Da war niemand mit Ausnahme eines deutschen Schlachters, er erinnerte sich, er war ein Freund meines Vaters. Sie nahmen mich für 1 oder 2 Tage auf und gaben mir Essen. Und dann traf Ich einen amerikanischen jüdischen Soldaten. Mit ihm konnte ich jüdisch sprechen, denn ich konnte kein Englisch. Und er nahm mich mit nach Achim, wohin ich gehen wollte.

Und dann kam ich zu dem Haus meiner Eltern, das voll von Deutschen war. Nur unser Haus war da. Aber schließlich gaben sie mir einige Räume meines Elternhauses, und da blieb ich eine Weile. Dann brachten sie mich zu einem Arzt und der fand heraus, dass ich Tuberkulose hatte. Der deutsche Arzt schickte mich deshalb nach Goslar, in ein Krankenhaus. Aber ich hatte Angst, denn ich war der einzige Jude dort, da waren nur Deutsche. Und sie kamen während der Nacht mit solchen langen Nadeln, das war möglicherweise die richtige Behandlung, denn ich hatte Tb und Wasser in meinen Lungen. Aber wie sollte ich wissen, was richtig oder falsch war? Deshalb blieb ich nicht so lange. Eines Nachts fand ich heraus, wo meine Kleidung aufbewahrt wurde, ich nahm meine Sachen, konnte aber meine Schuhe nicht finden, deshalb – lacht – nahm ich die Schuhe von einem anderen, und während des Abends, als es dunkel war, machte ich mich auf den Weg, als sie aßen oder beteten – was immer sie machten. Das war, im Rückblick war das dumm, aber zu der Zeit wusste ich nichts, ich wollte nur weg von den Dingen. Und ich ging den Berg hinunter und kam in die Stadt Goslar. Und ich hatte wenig Geld in meiner Tasche, nahm den Zug nach Achim, nach Bremen. Als sie mich sahen waren sie alle verärgert, weil ich das Krankenhaus verlassen hatte. Und sie schleppten mich sofort zurück zu dem Arzt. Und ich blieb einige Zeit in Deutschland, und dann haben sie mich ergriffen und nach Davos geschickt. (Sie) schickten mich nach Bergen- Belsen, wir gingen mit 6 Leuten auf einen Transport nach Davos, Schweiz, und ich blieb ungefähr 1 ½ Jahre in der Schweiz, in Davos. Und ich hatte viel Glück, meine Tuberkulose war nicht ansteckend, es war keine offene Tb, wie sie das nannten. Ich nahm viel Gewicht zu, und vielleicht heilte es ein bisschen. Aber dann hatte ich einige Rückschläge, ich musste operiert werden, denn ich hatte zwei Gewehrkugeln in mir, eine im Knie und eine im Fuß, so dass ich nicht laufen konnte. Deshalb operierten sie mich. Aber vorher sagten sie mir, ich solle ein Papier unterschreiben, dass ich möglicherweise nicht auf meinem Fuß gehen konnte, ich würde den Fuß schleppen, und mein Knie würde steif sein. Ich hatte keine Wahl, das zu unterschreiben, denn ich musste operiert werden. Ich hatte Glück. Nachdem ich einige Wochen auf Krücken gegangen war, hatte ich einige Freundinnen dort, und sie nahmen mich mit zu einem Arzt, und ich konnte mein Knie beugen, ich hatte Leben im Bein. Und ich konnte wieder laufen. Er gab mir viele Behandlungen und Übungen und Therapie, ich begann wieder zu gehen. Das ist ein Grund, dass ich hier in den USA bin, denn ich beabsichtigte (eigentlich) nach Israel zu gehen. Aber mit den Krücken, stellte ich mir vor, war es nicht gut, nach Israel zu gehen……

Wie passierte es, dass die Kugel dein Knie verwundete. In deinem Knie, die Kugelwunde, wie ….

Parker: Ich habe jetzt immer noch eine in der Schulter. Ich fragte nicht danach. Sie schossen auf mich. Einmal in Budzyn und einmal in Minsk. Minsk in die Schulter, sie ist immer noch dort, aber die sagen, lass sie dort, und sie ließen sie auch in meinem Knie, bis es begann, sich zu lockern. Es gab 2 Schüsse, die ich heute noch (in mir) habe. Und sie lösten sich . mein Knie krümmte sich, ich konnte nicht – und sie sagten mir, ich bräuchte eine Operation, wie ich schon erwähnt habe. Aber es war nicht wie heute – sie können jetzt bessere Methoden benutzen, sie öffneten es nicht, sie erzählten mir, es könnte sein, dass ich mein Knie nicht mehr beugen könnte. Aber irgendwie war ich dazu in der Lage. Und so kam ich nach Amerika.

In welchem Jahr kamst du nach Amerika.

Wo bist du angekommen? In welcher Stadt?

Parker: 1948. New York. Einer meiner Freunde aus den Lagern und ein Onkel holten mich ab. Der Onkel – ich wusste nicht einmal mehr, wer er war. Aber natürlich erkannte ich einen Freund aus Minsk, er war dort mit seinem Vater. Und ich blieb eine Zeit in New York, aber es war zu viel Tumult, zu viel passierte. Und ich sprach keinerlei Englisch. Ich hatte einen Cousin in Tennessee, er wollte, dass ich dorthin kam, ich blieb sieben Monate dort. Aber es war nichts für mich. Ich wollte zu einem anderen Ort gehen, und ich las, ich könnte nach Chicago gehen, denn ich kam aus dem Viehgeschäft, und ich hörte so viel über die Schlachthöfe. So rechnete ich mir aus, dass das mein Platz wäre, um dorthin zu gehen…. Ich sprach kein Englisch, aber ich schaffte es nach Chicago – lacht. …. Und später dann passierten alle möglichen Sachen. Aber Amerika war sehr, sehr gut zu mir – finanziell. Dann traf ich meine Frau 1965 oder 1966, und wir heirateten 1973. Ich möchte nur sagen, ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin, und ich hoffe, es hatte einen Grund, warum wir herausgekommen sind und es nie wieder passieren wird. Zu viele Menschen wurden ermordet. Aber was wir gestern sahen, was mit Yitzhak Rabin passierte, es ist noch nicht vorbei. Ich hoffe, dass Frieden in Israel sein wird, das ist die Hauptsache. Die wichtigste Sache ist, dass alles einschließlich der Kriege, der Lager , nicht umsonst war.

Kurt Parker zeigt viele Fotos seiner Familie:

Dieses Foto wurde mit meiner Frau Eleanor aufgenommen, Gott sei Dank traf ich sie, sie kam den weiten Weg von China und ich kam den weiten Weg aus Russland, um uns in Chicago zu treffen. Es wurde an unserem 10. Hochzeitstag 1983 aufgenommen, hier in Chicago. Und das ist der einzige Grund, jetzt zu leben. Mein einziger Sinn, jetzt zu leben.

Gräber stumme Zeugen einer leidvollen Geschichte

Von 1867 bis 1935 fanden auf dem jüdischen Friedhof Beerdigungen statt / Dann war Achim „judenfrei“

Achim. Wer den jüdischen Friedhof im Norden Achims „An der Eisenbahn“ betritt, spürt bald, dass die 61 Grabsteine stumme Zeugen einer langen und leidvollen Geschichte sind.

Nachdem Juden aus Bremen vertrieben worden waren, siedelten sie sich im 19. Jahrhundert auch in Achim an. Die kleine jüdische Gemeinde, zu der auch Hemelingen gehörte, wuchs stetig. 1874 errichteten sie auf dem Privatgrundstück von Elias Moses Alexander ein schlichtes Synagogengebäude (heute Synagogenweg/Anspacher Straße), Gleichzeitig legten sie einen 1000 Quadratmeter großen Begräbnisplatz vor den Toren des Ortes jenseits der Eisenbahnschienen an. Bis dahin existierten nahe Friedhöfe nur in Hastedt und Hoyerhagen.

Die ersten Beerdigungen in Achim fanden 1867 statt für Adolph Alexander und Jacob Alexander, gefolgt 1869 bis 1871 von Caroline und Moses Alexander. Die verwitterten Grabsteine sind auf dem Friedhof noch zu sehen und ihre Inschriften noch zu entziffern.

Das letzte und damit jüngste Grab stammt aus dem Jahr 1935 und gehört Alfred Heilbronn. Davor waren 1932 noch Nathan Anspacher, Setta Heilbronn und Nathan Pels beerdigt worden.

Spätere Bestattungen blieben nicht etwa aus, weil der Friedhof keinen Platz mehr geboten hätte, sondern weil bis dahin wenige Achimer Juden rechtzeitig ausgewandert und die anderen später in Vernichtungslager verschleppt und fast alle dort ermordet wurden.

67 Juden zählte man 1875 in Achim, 73 in 1907 und 61 noch 1928. Von 37 Juden in 1933 verringerte sich ihre Zahl bis 1939 auf 15. Für 1943 gibt die Statistik an: „Keine.“ Achim war judenfrei, wie es im Wörterbuch des Unmenschen hieß.

Das älteste Grab

Erinnerung an den Holocaust

Das letzte und jüngste Grab.

Die letzte Ruhestätte. Erinnerung an eine leidensvolle Zeit. Fotos: Brodt

Nur noch eine kleine Gedenkstätte auf dem Friedhof mit Hecken als Judenstern erinnert an die Juden, die nach 1935 um ihr Leben gebracht wurden.

Vor der Nazityrannei hatten die gut integrierten Juden, die zum Beispiel Viehhändler, Schlachter, Lehrer oder Textilhändler waren, zum Leben in Achim gehört und es in Vereinen zum Beispiel kulturell bereichert. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg war die jüdische Schule in der Georgstraße als öffentliche Schule zugelassen worden, nachdem sie zunächst als reine Religionsschule und ab 1855 als private Elementarschule geführt worden war. 1928 schlossen sich die Ottersberger Juden ihr an. Die Gräber der Lehrer Adolf Rothschild und David Erle erinnern noch heute an die Schule.

Ein Gedenkstein auf dem jüdischen Friedhof ist gewidmet „den Helden, die für ihr Vaterland starben“. Es sind die Juden Hugo Seligmann, Julius Wolff, Samuel Aller und A.D. Blumenthal, ihr Vaterland natürlich Deutschland.

Während der Nazibarbarei wurde der Friedhof der Juden durch Tierbestattungen entehrt und verwüstet. Die politische Gemeinde wollte ihn zu ertragreichem Ackerland umwandeln. Vor der Zertrümmerung der Grabsteine sollte aber erst noch ihr Wert geschätzt werden. Nur weil man das bis Kriegsende nicht schaffte, sind sie erhalten geblieben. Die englischen Besatzer legten nach dem Krieg Achimer Nazigrößen als Strafarbeit auf, den Friedhof wiederherzustellen. Schmierereien zum Kriegsende bis weit in die Nachkriegszeit hinein zeigten aber, dass der Ungeist nicht gänzlich verschwunden war.

Ein jüdischer Friedhof heißt „Bet ha-Chajim“, Haus des Lebens, denn nach der Religion des Judentums verliert mit dem Tod nur die Seele ihre körperliche Hülle und geht zu Gott zurück, der das Leben geschenkt hat. Gräber sind oft in West-Ost-Richtung mit den Füßen gen Osten ausgerichtet, damit der Begrabene bereit ist zur Auferstehung und ewigem Leben, wenn im östlichen Heiligen Land, in Jerusalem, der Messias erscheint. Das Grab gehört so ewig dem Toten und ist unantastbar.

Blumenschmuck passt nicht zu Gräbern der Juden, eher ein paar Steine als Zeichen der Ewigkeit. Friedhöfe werden nicht besonders gepflegt. allerdings meinte auch der Verband der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, dass der Achimer Friedhof doch arg verwildert war. So ist man sehr dankbar, dass der Badener Wolf Wendel in vielen Jahren ehrenamtlicher Arbeit in den 2000er Jahren ihn vielleicht sogar zu schön gemacht hatte. Heute hat die Stadt die Grünpflege übernommen.

Die letzte Führung auf dem Friedhof fand statt am „Tag des offenen Denkmals“ im Jahre 2018. Schon seit längerer Zeit bleibt die letzte Ruhestätte verschlossen. Wer sie besuchen oder vielleicht sogar eine Führung möchte, sollte sich an die Tourist Info im Achimer Rathaus unter Tel.: 04202/2949 wenden und kann so vielleicht einen Termin vereinbaren mit Dr. Stephan Leenen, früher Leiter des Achimer Kultur- und Sportamtes.

MANFRED BRODT

1844 Gründung der Synagogengemeinde Achim

1855 Einrichtung einer jüdischen Elementarschule mit eigenem Unterrichtsraum. Lehrer: Alexander Seligmann, ab 1878 David Erle.

1864 Elias Alexander errichtet auf seinem Grundstück an der Obernstraße eine Synagoge. Größe: ca. 140 m² mit einer Empore für Frauen.

1865 Moses Alexander kauft ein Grundstück in Achim für einen gemeindeeigenen Friedhof.

1867 Erste Beerdigungen auf dem jüdischen Friedhof.

1873-1917 Adolf Rothschild unterrichtet an der jüdischen Elementarschule.

1900 Der jüdische Friedhof wird von Unbekannten verwüstet; Grabsteine und Inschriften werden zerstört.

1907 Errichtung eines Schulhauses mit Wohnung für die Lehrerfamilie.

1924 Gründung der NSDAP-Ortsgruppe Achim.

1924 Die jüdische Elementarschule wird wegen stark gesunkener Schülerzahl und fehlender finanzieller Mittel geschlossen.

1935 Adolf Rothschild erteilt jüdischen Religionsunterricht an der örtlichen Volksschule.

12.12.1931 Siegfried Heilbronn wird zum Synagogenvorsteher und Rechnungsprüfer gewählt.

1932 Familie Anspacher überschreibt der Gemeinde die Synagoge.

Ab 1933 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Ausgrenzung der Juden. Deshalb verlassen etliche Achim.

1936 Jüdischer Religionsunterricht wird verboten.

9./10.11.1938 Zerstörung der Synagoge (Gebäude und Inneneinrichtung) in der Pogromnacht,

Schließung jüdischer Geschäfte, für Juden Berufsverbote, Schulverbot, Verbote, öffentliche Einrichtungen und Anlagen zu nutzen, systematische Vertreibung und Deportationen.

1939 Achimer Farbenhändler kauft das Grundstück mit Ruine für 1200 Reichsmark und lässt die gröbsten Schäden beseitigen.

1943/1944 Umbau des Synagogengebäudes zu einem Lagerraum mit Dachboden und Büro.

1944 Französische Kriegsgefangene werden in früherer Synagoge untergebracht.

1945 Der verwüstete jüdische Friedhof wird wieder hergerichtet.

1947/1948 Ermittlungen gegen 7 SA-Männer wegen der Verbrechen in der Pogromnacht. Nur ein Täter wird in letzter Instanz verurteilt.

5.7.1951 Wiedergutmachungsamt trägt Rückerstattungsanspruch zur Synagoge im Grundbuch ein.

1951-1955 Langer Rechtsstreit um Grundstück und Gebäude der Synagoge.

1955 Schändungen auf dem jüdischen Friedhof.

1959 Pauschalabfindung zwischen dem Land Niedersachsen und jüdischen Verbänden.

1965 Die Stadt Achim übernimmt die Pflege des jüdischen Friedhofs.

1968 Schändungen auf dem jüdischen Friedhof.

1986 Farbenhändler verkauft Synagogen-Grundstück mit Gebäude an die Niedersächsische Landesentwicklungsgesellschaft (NILEG), Sanierungsträger der Stadt Achim im Rahmen der Stadtsanierung.

Danach Abriss des einstigen Synagogengebäudes

9.11.1988 Schweigemarsch vom jüdischen Friedhof zum einstigen Synagogenstandort, Präsentation einer Gedenktafel.

1989 Ein neuer kleiner Stichweg zur Obernstraße erhält den Namen „Synagogenweg“;

eine weitere neue Straße wird nach der Familie Anspacher benannt.

1990 Der Achimer Stadtrat beschließt die Errichtung eines Mahnmals.

21.5.1990 Einweihung des Mahnmals mit Gedenktafel.

Seitdem Bauhof muss die Tafel mehrfach reinigen.

2008 Die Gedenktafel wird aus der Verankerung gerissen und gestohlen. Die Stadt lässt eine neue Tafel einsetzen.

2013 Die schützende Plexiglasscheibe vor der Tafel wird mutwillig zerschlagen; die Stadt lässt eine neue Scheibe einsetzen.

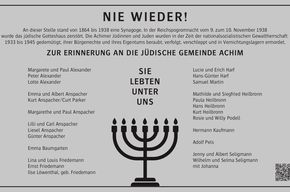

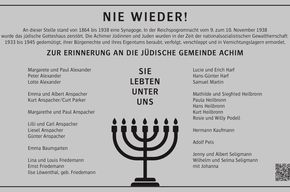

2024/2025 Ein Arbeitskreis bildet sich und entwirft eine zweite Gedenktafel. Sie ist informativer und führt die Opfer während der NS-Diktatur namentlich auf.

8.Mai.2025 Einweihung der neuen Gedenktafel mit Wortbeiträgen und Musik am 80. Jahrestag der Befreiung von Faschismus und Krieg.

s

s