Er war für uns ein Gewinn durch seine ruhige, überlegte, kluge, freundliche und gelegentlich auch humorvolle Art. Aber er hat sich nicht nur bei der Geschichtswerkstatt Achim engagiert, sondern sein Leben lang eindrucksvoll für die Allgemeinheit eingesetzt, wie der auch Nachruf aus dem Achimer Kreisblatt zeigt.

Er war für uns ein Gewinn durch seine ruhige, überlegte, kluge, freundliche und gelegentlich auch humorvolle Art. Aber er hat sich nicht nur bei der Geschichtswerkstatt Achim engagiert, sondern sein Leben lang eindrucksvoll für die Allgemeinheit eingesetzt, wie der auch Nachruf aus dem Achimer Kreisblatt zeigt.

Das Ende des Schreckens

Achim. Der Jahreskalender 2026 der Geschichtswerkstatt Achim ist auf dem Markt. Unter dem Titel „Handwerk anno dazumal“ stellen die Lokalhistoriker auf den zwölf Monatsseiten alte Berufe und Firmen in der Region Achim vor. Mit alten Fotos und erklärenden Texten werden so präsentiert Spinnerinnen, Weißnäherinnen, Korbflechter, Stellmacher, Schuhmacher, Gerber, Weber, Melkerinnen, Zimmerer, Drucker und Setzer, Putzmacherinnen, Hutmacher oder auch der Schmied. Besonders ausführlich widmet das Kalenderteam aus Barbara und Hans-Joachim Wuthe, Monika Köhler, Reiner Aucamp und Manfred Brodt sich den Zigarrenmachern, Torfstechern, Hausschlachtern sowie den Bäckerinnen und Bäckern der Achimer Honigkuchenfabrik.

Der von der Kalendermanufaktur in Verden gedruckte Kalender ist für 22,90 Euro in Achim zu bekommen bei der Buchhandlung Hoffmann und im „Bücherwurm“.

Gräber stumme Zeugen einer leidvollen Geschichte

Von 1867 bis 1935 fanden auf dem jüdischen Friedhof Beerdigungen statt / Dann war Achim „judenfrei“

Achim. Wer den jüdischen Friedhof im Norden Achims „An der Eisenbahn“ betritt, spürt bald, dass die 61 Grabsteine stumme Zeugen einer langen und leidvollen Geschichte sind.

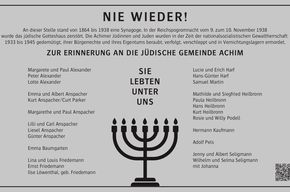

Nachdem Juden aus Bremen vertrieben worden waren, siedelten sie sich im 19. Jahrhundert auch in Achim an. Die kleine jüdische Gemeinde, zu der auch Hemelingen gehörte, wuchs stetig. 1874 errichteten sie auf dem Privatgrundstück von Elias Moses Alexander ein schlichtes Synagogengebäude (heute Synagogenweg/Anspacher Straße), Gleichzeitig legten sie einen 1000 Quadratmeter großen Begräbnisplatz vor den Toren des Ortes jenseits der Eisenbahnschienen an. Bis dahin existierten nahe Friedhöfe nur in Hastedt und Hoyerhagen.

Die ersten Beerdigungen in Achim fanden 1867 statt für Adolph Alexander und Jacob Alexander, gefolgt 1869 bis 1871 von Caroline und Moses Alexander. Die verwitterten Grabsteine sind auf dem Friedhof noch zu sehen und ihre Inschriften noch zu entziffern.

Das letzte und damit jüngste Grab stammt aus dem Jahr 1935 und gehört Alfred Heilbronn. Davor waren 1932 noch Nathan Anspacher, Setta Heilbronn und Nathan Pels beerdigt worden.

Spätere Bestattungen blieben nicht etwa aus, weil der Friedhof keinen Platz mehr geboten hätte, sondern weil bis dahin wenige Achimer Juden rechtzeitig ausgewandert und die anderen später in Vernichtungslager verschleppt und fast alle dort ermordet wurden.

67 Juden zählte man 1875 in Achim, 73 in 1907 und 61 noch 1928. Von 37 Juden in 1933 verringerte sich ihre Zahl bis 1939 auf 15. Für 1943 gibt die Statistik an: „Keine.“ Achim war judenfrei, wie es im Wörterbuch des Unmenschen hieß.

Das älteste Grab

Erinnerung an den Holocaust

Das letzte und jüngste Grab.

Die letzte Ruhestätte. Erinnerung an eine leidensvolle Zeit. Fotos: Brodt

Nur noch eine kleine Gedenkstätte auf dem Friedhof mit Hecken als Judenstern erinnert an die Juden, die nach 1935 um ihr Leben gebracht wurden.

Vor der Nazityrannei hatten die gut integrierten Juden, die zum Beispiel Viehhändler, Schlachter, Lehrer oder Textilhändler waren, zum Leben in Achim gehört und es in Vereinen zum Beispiel kulturell bereichert. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg war die jüdische Schule in der Georgstraße als öffentliche Schule zugelassen worden, nachdem sie zunächst als reine Religionsschule und ab 1855 als private Elementarschule geführt worden war. 1928 schlossen sich die Ottersberger Juden ihr an. Die Gräber der Lehrer Adolf Rothschild und David Erle erinnern noch heute an die Schule.

Ein Gedenkstein auf dem jüdischen Friedhof ist gewidmet „den Helden, die für ihr Vaterland starben“. Es sind die Juden Hugo Seligmann, Julius Wolff, Samuel Aller und A.D. Blumenthal, ihr Vaterland natürlich Deutschland.

Während der Nazibarbarei wurde der Friedhof der Juden durch Tierbestattungen entehrt und verwüstet. Die politische Gemeinde wollte ihn zu ertragreichem Ackerland umwandeln. Vor der Zertrümmerung der Grabsteine sollte aber erst noch ihr Wert geschätzt werden. Nur weil man das bis Kriegsende nicht schaffte, sind sie erhalten geblieben. Die englischen Besatzer legten nach dem Krieg Achimer Nazigrößen als Strafarbeit auf, den Friedhof wiederherzustellen. Schmierereien zum Kriegsende bis weit in die Nachkriegszeit hinein zeigten aber, dass der Ungeist nicht gänzlich verschwunden war.

Ein jüdischer Friedhof heißt „Bet ha-Chajim“, Haus des Lebens, denn nach der Religion des Judentums verliert mit dem Tod nur die Seele ihre körperliche Hülle und geht zu Gott zurück, der das Leben geschenkt hat. Gräber sind oft in West-Ost-Richtung mit den Füßen gen Osten ausgerichtet, damit der Begrabene bereit ist zur Auferstehung und ewigem Leben, wenn im östlichen Heiligen Land, in Jerusalem, der Messias erscheint. Das Grab gehört so ewig dem Toten und ist unantastbar.

Blumenschmuck passt nicht zu Gräbern der Juden, eher ein paar Steine als Zeichen der Ewigkeit. Friedhöfe werden nicht besonders gepflegt. allerdings meinte auch der Verband der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, dass der Achimer Friedhof doch arg verwildert war. So ist man sehr dankbar, dass der Badener Wolf Wendel in vielen Jahren ehrenamtlicher Arbeit in den 2000er Jahren ihn vielleicht sogar zu schön gemacht hatte. Heute hat die Stadt die Grünpflege übernommen.

Die letzte Führung auf dem Friedhof fand statt am „Tag des offenen Denkmals“ im Jahre 2018. Schon seit längerer Zeit bleibt die letzte Ruhestätte verschlossen. Wer sie besuchen oder vielleicht sogar eine Führung möchte, sollte sich an die Tourist Info im Achimer Rathaus unter Tel.: 04202/2949 wenden und kann so vielleicht einen Termin vereinbaren mit Dr. Stephan Leenen, früher Leiter des Achimer Kultur- und Sportamtes.

MANFRED BRODT